先日、よく見るSNS上で、

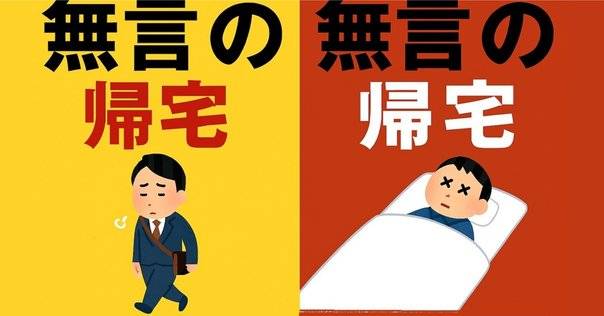

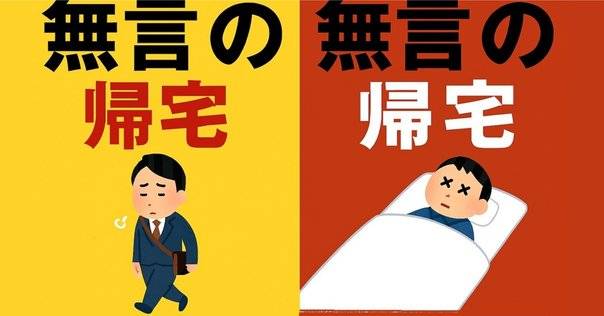

『無言の帰宅』についてのコメントが盛り上がっていた。

「行方不明だった夫が、『無言の帰宅』をしました。」

に対して、

「見つかってよかったですね。でも帰って来たのなら、ちゃんと ”ただいま” を言って欲しいですよね~」

とか、

「心配かけてゴメン、とかはなかったんですか?」

など、的外れなコメントをする人が一定数いるらしい。

ちなみに夢現塾生諸君、この『無言の帰宅』の意味は分かったかな?

六名校5年生H・Y君はその意味は知らなかったけれど、なぜかヒントなしで当てました!

正解は、「死んでしまった」という意味で、「死」を直接言わないための「婉曲(えんきょく)」表現です。

(「わんきょく」って読んだ人、残念!!)

※婉曲(えんきょく)・・・遠まわしに伝え、直接的な表現をしないこと。

愛するペットが亡くなった時に、

『虹の橋を渡った・・』というのも同じく婉曲表現だ。

このように「死」を直接的に言わないための言葉はいくつもあり、

『鬼籍(きせき)に入る』や仏教用語の、

『荼毘(だび)に付す』などもそうだ。

だがこれに対し、この言葉を知らない人を責めたり笑ったりするのは、なんだかちょっと違う気がする。

「大人ならば知ってるのが常識」と言ってしまうのは簡単だが、「一般常識」っていったいどこまでなのかは、割と曖昧なものだ。

だから僕は ”知らない人を責める人たち” には賛同できなかった。

しかし問題はこの後だ。

「そんな言葉、聞いたことがない!」

「もっと分かりやすく書け!」

と、知らなかった人が逆ギレしている点には、ちょっと疑問に思った。

知らないことは「知らなかった」と認めれば済むだけの話なのに、とにかく自己正当化をする人が一定数いるし、モンクレ同様にそういう人に限って声が大きい(笑)

自分の間違いを認められない人、謝れない人が増えているのだろうか?

それともSNSのおかげでこのような人が可視化されただけなのか?

後者であることを願ってやまない。

さて、夢現塾生諸君。

「はぁ?知らんし」や

、「でも」・「だって」が口ぐせになってる人、いませんか?(笑)

自分の間違いを認めることって、とても勇気がいることだけど、

「ゴメンなさい」や

「ありがとう」が言えるって、人間としてとても大切なことだよ。