現在大阪で開催されている大阪・関西万博。

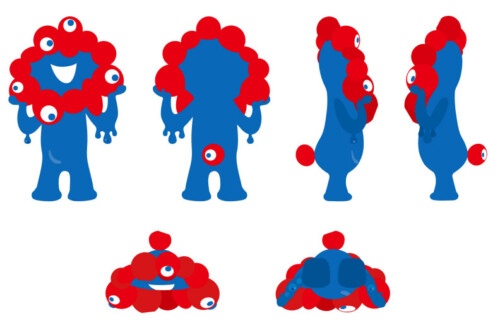

その公式キャラクター「ミャクミャク」は、車のナンバーや食品のパッケージなど、あらゆる場所に出没している。

その特徴的な見た目とユニークな名前から、初めて見たときはあまりいい印象はなかった。だが、あるテレビ番組で「ミャク!ミャク!」とかわいい声を発しながら、片足飛びをしている映像を見たとき、私の心は奪われた。

万博に行きたい理由に「ミャクミャクに会いたい!」が加わった瞬間だった。

そんなミャクミャクには実は深い意味と想いが込められているそうだ。

まず、その名前の由来である。「ミャクミャク」という言葉は、「

脈々と受け継がれていくもの」という意味を持っている。文化、歴史、知識、そして人のつながり。そうしたものが時代を超えて受け継がれていく様子を表現している。

また、見た目のインパクトも強いが、それは「水の精」と「細胞」が融合した存在をイメージしているという。命の源である“水”と、未来をつくる“細胞”。それらが形になったのが、ミャクミャクである。

実は、ミャクミャクの誕生には、約1年という長い準備期間がかけられている。2020年には公式キャラクターデザインの公募が全国に向けて行われ、なんと1,898件もの応募が寄せられた。その中から選ばれたのが、グラフィックデザイナーの山下浩平氏による原案である。

しかし、原案がそのままキャラクターになるわけではなく、そこから先も、専門家によるデザイン調整や、一般の人々へのアンケート調査、さらには万博協会の会議などを通じて、細部のデザインや色味、動き方まで何度も何度も検討が重ねられた。見た目のインパクトはもちろん、子どもにも親しみやすく、大人にも興味を持ってもらえるような工夫が求められたのである。ときには「ちょっと不思議すぎるのではないか」「子どもが怖がるのでは?」といった声もあったようだが、それらの意見も一つひとつ受け止めながら、改善と調整が行われた。その結果として誕生したのが、現在のミャクミャクである。

それはまさに、“

脈々と受け継がれてきたもの”の象徴にふさわしいプロセスである。

ミャクミャクの背景を知ると、その存在はただのマスコットキャラクターではなく、「努力の結晶」であることがわかる。表に見える部分はごく一部であり、その裏には多くの人の手と時間、情熱が注がれている。

これは日々の勉強にもよく似ている。

テストの点数や成果は、あくまで“結果”である。その裏には、毎日の授業、塾の授業、自習、わからないことをそのままにせず解決しようとする姿勢といった、「見えない努力」がある。

うまくいかない日もあるかもしれないが、そうした日々こそが、未来の自分をつくっていく。

今みんなが取り組んでいる学習も、決して“その場かぎり”のものではない。たとえ忘れてしまったとしても、学んだという経験自体が、自分の中に蓄積されていく。

目には見えないかもしれないが、それは確かに“

脈々と”自分の中に残っていくのだ。

新学年が始まり、少しずつ学校生活のリズムにも慣れてきた頃、最初の大きな目標として立ちはだかるのが、5月にある中間テストである。

テスト前だけ頑張るのではなく、今から少しずつ、自分の苦手を洗い出し、準備をしていくことが重要である。焦る必要はないが、早めに動き出すことが、確実な成果へとつながる。

ミャクミャクのように、時間をかけて形になったものには、必ず“

意味”と“

価値”がある。みんなの学習だってそうだ。毎日の積み重ねによって、大きな力となって表れてくる。

未来の自分のために「今できることをやる」。その姿勢こそが、やがて自分を支える土台になる。

私も、夢現塾生一人ひとりの努力を全力で支えていく所存である。

中間テストに向けて、共に一歩ずつ着実に前進していこう!